診療科・部門案内

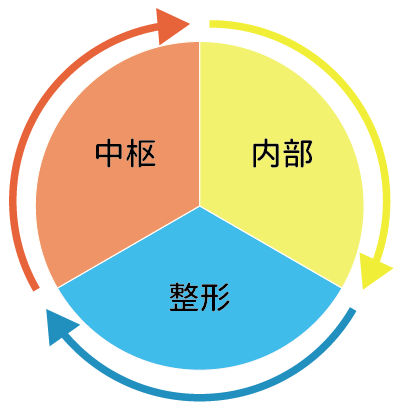

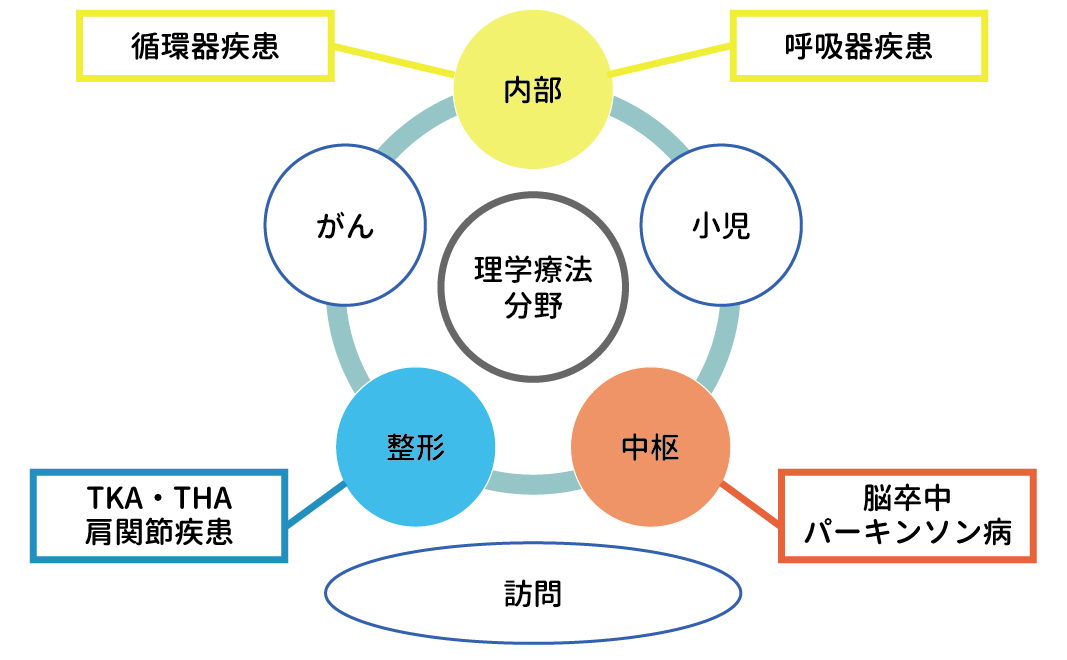

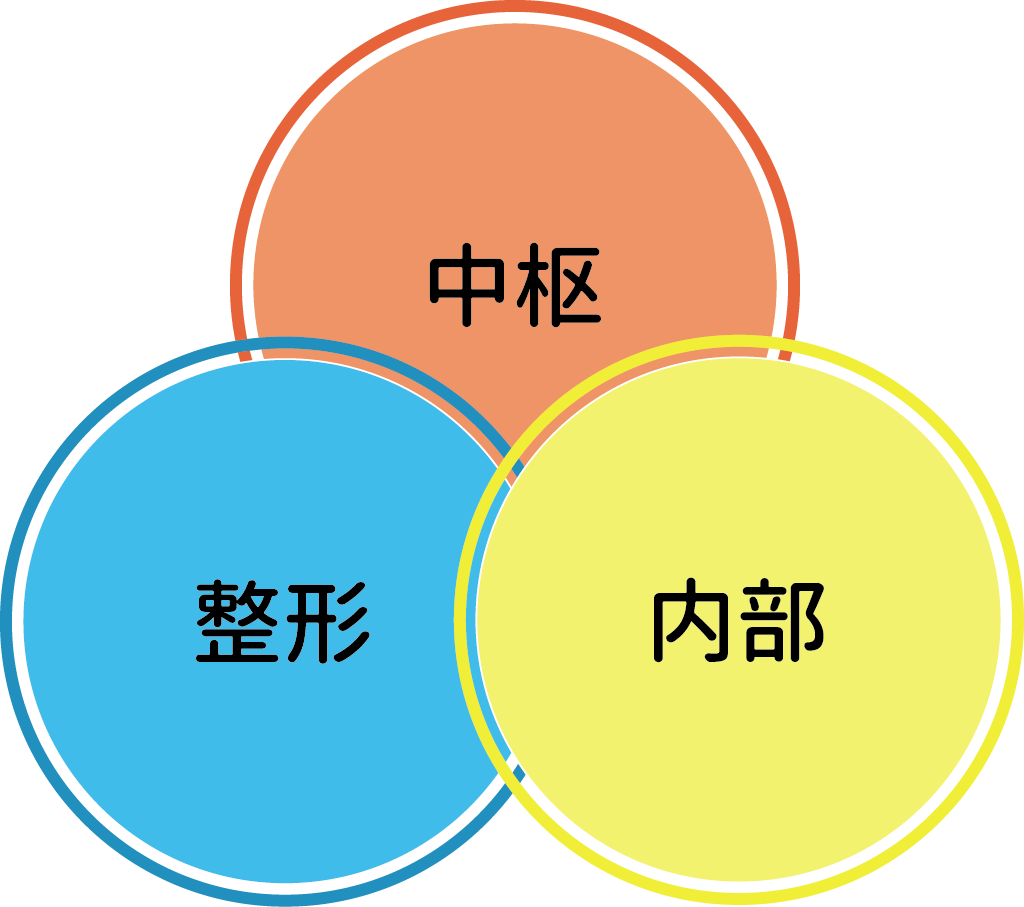

1年目は、理学療法士として成長していくための第1歩目として、内部・中枢・整形チームを3〜4ヶ月毎にローテーションし、全般的な知識や経験を積んでいただきます。

年間目標は「社会人としての関わり方を学び、指導下のもと疾患別評価・測定を理解し実践できること」です。

■4月は主に、職場への適応または単位外業務(書類業務等)を学びます

■5月から3-4カ月毎にローテーション行い各理学療法の特徴を学びます

■各部門終了毎にリハ科全体に向け症例発表を実施し臨床経験を深める

臨床業務のみならず病棟カンファレンスやチーム医療にも同行し他職種との連携やチームアプローチについても学びます

■3月は次年度に向けた移行準備期間でもあります

内部障害のリスク管理、フィジカルアセスメント、血液データの診かた、リハ栄養、酸素療法、がんリハ、ドレーン・人工呼吸器管理、心機能・肺機能検査呼吸器教育入院

病態把握(CVA・パーキンソン・脳腫瘍)、リスク管理、中枢疾患の評価、急性期リハの考え方、脳画像と機能の診かた、ポジショニング

炎症や疼痛について、姿勢制御、大腿骨頚部骨折、腱板損傷、膝・股OAとTKA・THAについて、頚髄症、禁忌肢位とADL指導

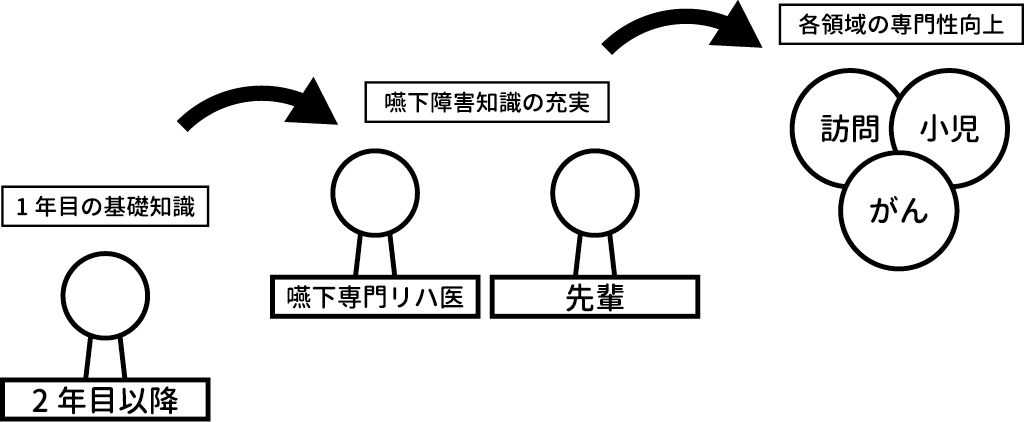

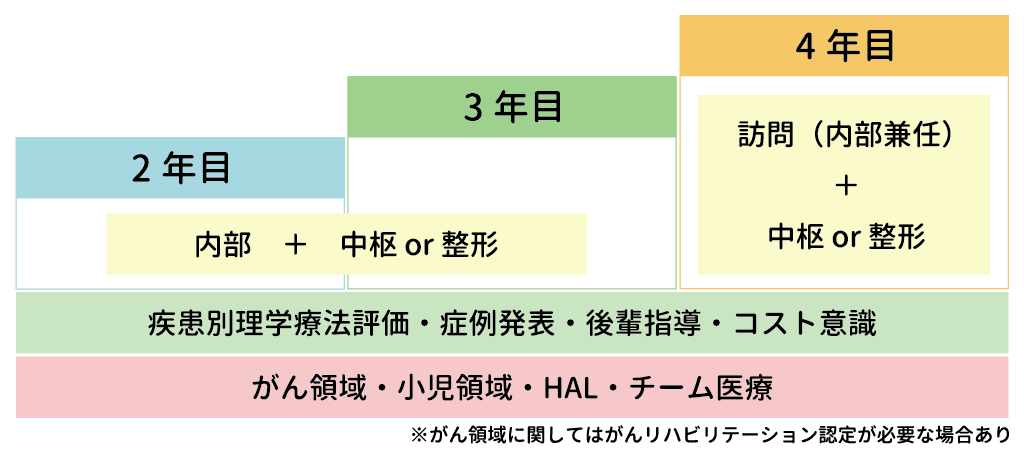

2〜4年目は、3年間で半年毎に3部門をローテーション(内部チームは2度配属)し、「疾患・病態に応じた理学療法プロセスを理解し実践できるよう」基礎をかためます。また、がんや小児等の様々な疾患に関わる事もでき、4年目には訪問リハビリにて地域における理学療法の役割を学ぶことができます。

5年目以降からは、本人の希望も考慮し1年間各チームに配属されます。訪問や小児、癌など興味のある分野の専門性を深め Generalist そして Specialist へのステップアップを目指します。

担当:登録理学療法士 講義は全時間の25%程度 その他OJT

担当:各チーム内の登録理学療法士 講義は全時間の25%程度 その他OJT

■4月は業務に慣れていただくために臨床業務、書類作業の見学を中心に行います

■5月より、本人の能力に応じ、中枢、整形、呼吸疾患等の患者様を幅広く担当します

■整形疾患に対するスプリント、食具やソックスエイド等のADLに関する自助具作成が必要な患者様についても、作成見学やスタッフ間での作成練習の後に担当します

臨床業務のみならず病棟カンファレンスやチーム医療にも同行し他職種との連携やチームアプローチについても学びます

呼吸器疾患(入浴評価について)

脳血管(運動麻痺に対するアプローチ、高次脳機能の理解)、パーキンソン病、神経難病、末梢神経障害

頚椎症、上肢骨折、腱板損傷、腱断裂、リウマチ

※理学療法士・言語聴覚士の新人教育にも参加し知識の向上を図ります。

■4月は主に職場への適応、または単位外業務(書類業務等)を学びます。

※新人教育マニュアルを使用し、一年間を通じて各部門で繰り返し学びます。

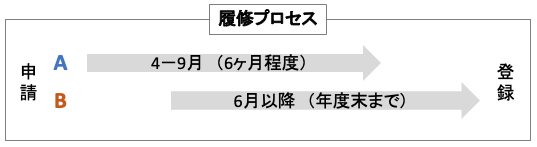

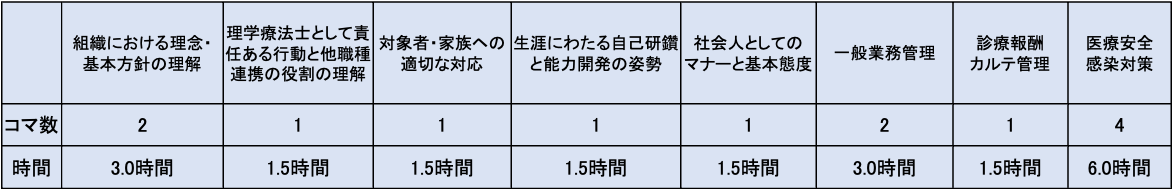

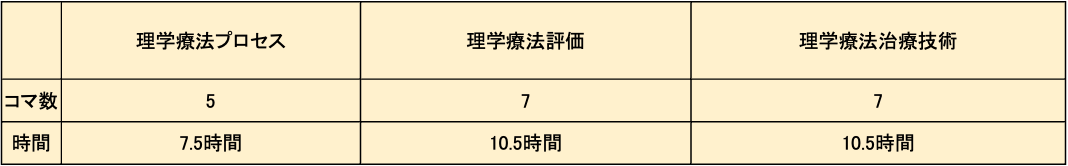

※2022年度より日本理学療法士協会の新生涯学習制度における講義に参加し、座学や実技を学びます。

■5月より患者様を担当していきます。中枢疾患の症例を中心に担当していきます。

■8月以降で呼吸器疾患等の症例も担当していきます。

■3月以降で1人でのカンファレンス対応などを行っていきます。

※担当は、個人のペースに合わせて病態や人数を調整します。呼吸疾患の患者様やICU、SCU、HCUなどの重症患者様も少しずつ担当していきます。

1年目は成人の高次脳機能障害、構音障害、嚥下障害を中心に経験を積んでいただきます。4月は見学を中心に行い、5月以降より本人の能力に合わせ様々な疾患の臨床経験を深めます。また、STの臨床業務だけでなくカンファレンス、委員会などの参加を経験し、他職種との連携を学び、チームアプローチの意義を学んでいただきます。

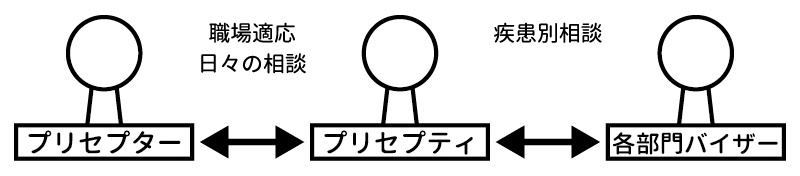

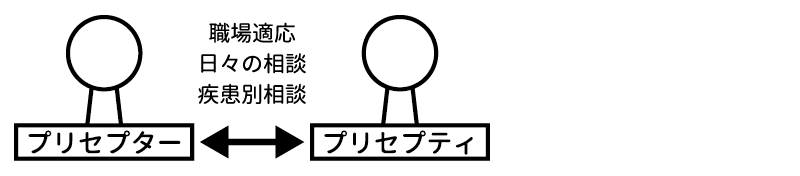

OJTシートを通して月毎に業務上に必要な項目を先輩と確認しながら業務になれていただきます。

高次脳機能障害について(失行・失認、注意機能、知能、記憶障害)、パーキンソン病について(病態、DBS治療)、末梢神経障害について

失語症について(病態・介入)、気管切開、構音・音声障害について

栄養について、嚥下障害について

2年目以降は本人の興味や能力に応じてがんリハビリテーション、小児分野、訪問の経験を積むことも可能です。

週に一度、嚥下カンファレンスや症例カンファレンスを行なっており、積極的に意見交換が行いやすい環境を整えております。

VF検査を行なっており、嚥下専門医のリハ医師が居るため相談しながら進められる環境のため、より深く嚥下障害について学びやすい環境となっております。