診療科・部門案内

2025年2月、心房細動アブレーションが、周辺臓器の影響がなく短時間で施行可能な「パルスフィールドアブレーション」に変わりました。

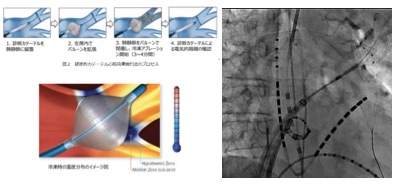

心房細動は、心不全を来し持続すると、脳梗塞などが生じる疾患です。今後高齢化などにより、患者数の増加が危惧されています。今まで心房細動アブレーションは、心房細動の根本治療になり得るカテーテル手術ですが、薄い心房筋を焼灼や凍結により治療するために、周辺臓器への併発症や時間がかかるなどの問題点がありました。

こうした問題を解決するため、当院では「パルスフィールドアブレーション」を採用しました。カテーテル周囲に電場を生じさせ対象の心房筋だけを治療するため、周辺臓器への影響がなく、1カ所当たりの治療は数秒となるため、1時間以内で手術が終了する可能性が高くなります。

2024年10月、不整脈科で「経皮経カテーテル・心臓リード抜去術」を含む不整脈関連のすべての手術が施行可能(※)となりました。

ペースメーカーや植え込み型心臓除細動器などの「心臓デバイス」は、日本の高齢化とともに年間6万人(累計25万人)、65歳以上の100人に1人という割合で植え込まれています。しかし、心臓デバイスと心腔とをつなぐ「リード」が損傷したり、皮膚感染や敗血症を介して感染したりすると命の危険につながります。

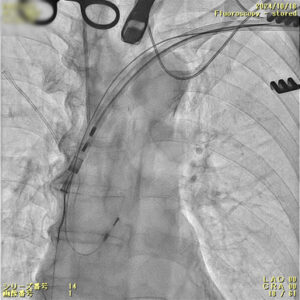

こうした問題の解決に向け、リードを抜去するために行うのが「開胸開心術以外に経皮経カテーテル・心臓リード抜去術」です。現状、大阪府内では同手術を施行している医療機関がまだ多くないため、今後当科が重要な役割を担うことが予想されます。

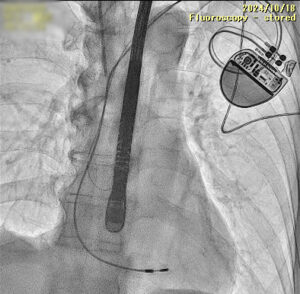

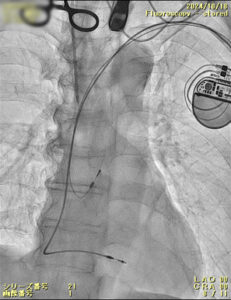

ハイブリッド手術室での

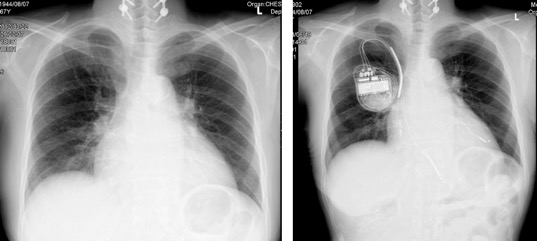

心臓デバイスリード抜去術

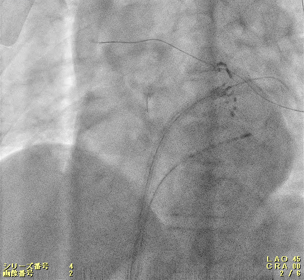

レーザーシース等による

右室リード抜去成功

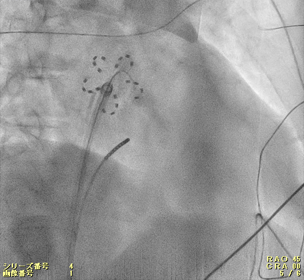

新規右室リード挿入後

※2024年10月18日、完全房室ブロック例で、植え込み後10年以上が経過してペーシング不全に陥った右室リードを抜去し、新規の右室リードを再度植え込みすることに成功しました。

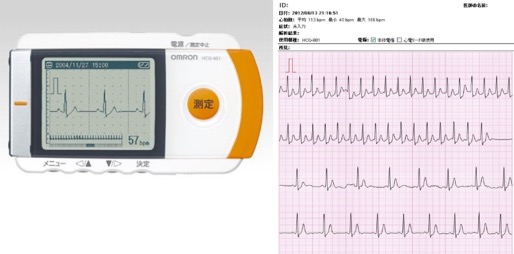

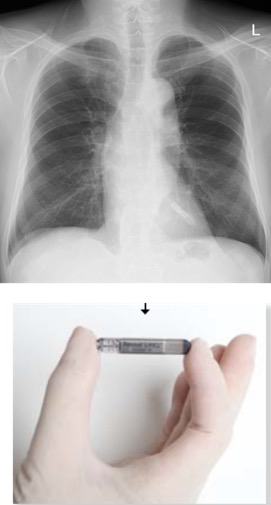

不整脈には、従来の心拍数を上回り、頻脈となり、動悸症状、失神、心不全等を来すものを、頻脈性不整脈と呼びます。これらを、携帯心電計(図1)、長期間記録型ホルター心電図、植え込み型ループレコーダー(図2)を用いて、診断特定します。

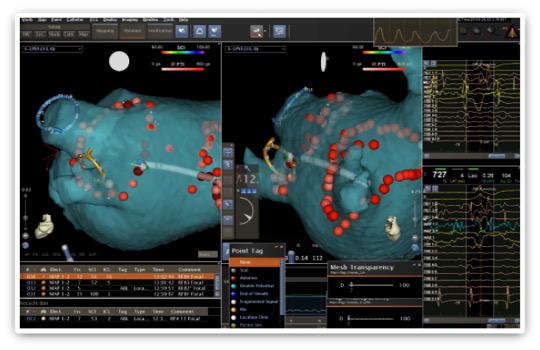

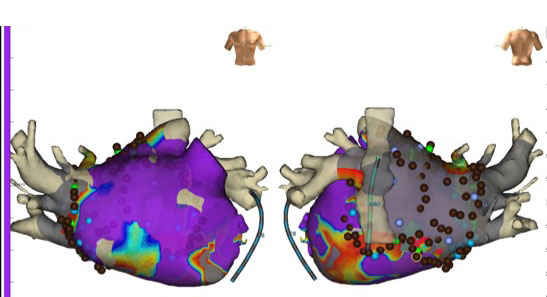

これらの頻脈性不整脈は、心臓内の先天的や後天的な一部の異常を基盤として、出現しますので、三次元不整脈マッピングシステム(カルト3(図3))やエンサイト(図4))を使用して、それを特定して、その部位を高周波による熱で焼灼する高周波アブレーションや風船により、凍結させるクライオ・バルーン・アブレーション(図5)を行っています。

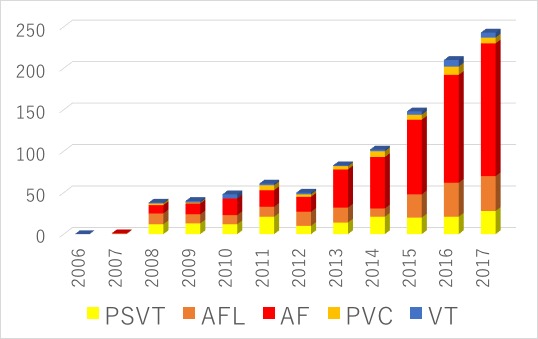

当科では、2008年より開始し、従来からの頻脈性不整脈に加えて、持続性心房細動、器質的心疾患に伴う心室頻拍等の難治性不整脈も対象に治療を行っております。2017年には、242例に対して治療を行い(図6)、大阪府でもカテーテル・アブレーション施行の有数の施設となっております。また、マーシャル静脈へのケミカル・アブレーション等の新しい治療への取り組みを常に行っております。

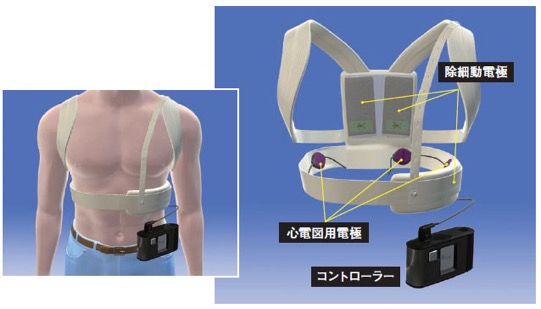

カテーテル・アブレーションを施行しても、生命の危険が残存する頻脈性不整脈に対しては、着脱型心臓除細動器(図7)や植え込み型心臓除細動器を用いています。加えて、植え込み後も、遠隔モニタリングシステムにて、迅速な対応ができるように管理しております。

心臓は、4つの部屋からなる筋肉の袋がポンプとして働いていますが、この4つの部屋を微量の電気電流にて制御している臓器です。この微量の電気の異常は、直接ポンプとしての機能に影響を与えます。この電気・電流の異常を直接治療することは、現在の医学では不可能ですが、心臓内外の機器(心臓デバイス)から電気・電流を加えることで、ほぼ正常に近い状態に戻すことが可能です。

最もよく知られているのが、心臓ペースメーカーです。昨今は、MRI撮影が可能なものになってきており、携帯電話等の影響も受けにくいものが使用可能です。また、心不全患者さんの中には、幾つかの条件を満たす場合、心臓再同期療法(図8)と言って、植え込みデバイスを使用して、心臓内での電流異常を補正して、心不全治療が可能になる可能性があります。このような患者さんを検出して、心不全管理を容易にしていくことも不整脈科の役割です。

新しい医療機器や技術を持ち合わせていても、不整脈を持つ患者さんの側に立ち、その思いを理解しない限り、適切な治療選択はできませんので、患者さんに応じた解決の道を探すという診療態度を第一に考えております。不整脈治療は、新しい治療であるからこそ、現在の患者さんのニーズに合っているかを十分に吟味して、それを懇切丁寧に説明し、ご理解をいただくことが重要です。したがって、外来診療により重きを置いて、時間をかけて不整脈について説明しております。

従来から報告されている結果だけに拘らず、個々の患者に応じた適切な不整脈治療を選択するために、各種検査等の取り組みを行っており、その結果を、国内外において報告し、診療内容の改善を常に心がけております。