診療科・部門案内

医学研究所北野病院心臓血管外科は、2007年に創設され、現在、三代目の金光ひでお主任部長をはじめ、全員が心臓血管外科専門医かつ専門医修練指導医の資格を持つ経験豊富なスタッフにより構成されています。心臓センターの一部門として循環器内科との密な連携の下、緊急症例を含め24時間体制で心臓血管外科全般の診療にあたっています。また、各々20年、30年、40年の長きにわたり国内外の様々な施設で心臓血管外科の修練、研鑽を摘み、この北野病院で強固なチームワークの下、一例ごと、きめ細やかで安全な外科治療を提供しています。同時に、先進性、低侵襲性を主要テーマとし、9月に院内に新設された国内最高水準のハイブリッド手術室(写真1)および心臓血管外科専用手術室(写真2)を拠点に専門性の高い外科治療を目指しています。更に、当院は100年近い伝統を有し、全科をあげて高レベルの医療を提供してきた実績のある総合病院であり、多くの優れた診療科からなる地域密着型の「集学的治療」拠点として、京都大学の支援の下、説明のつく、安心・安全な外科治療を心がけています。

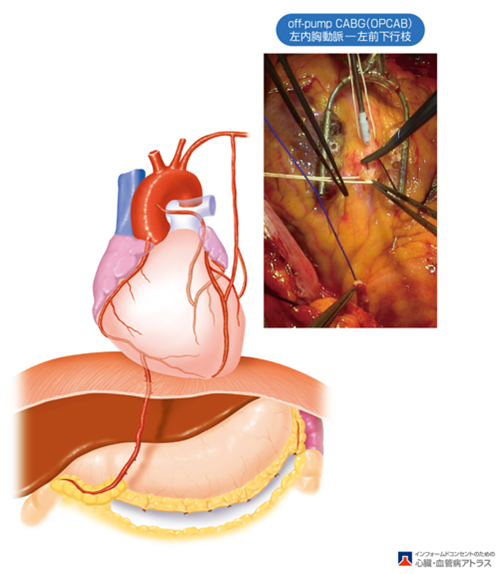

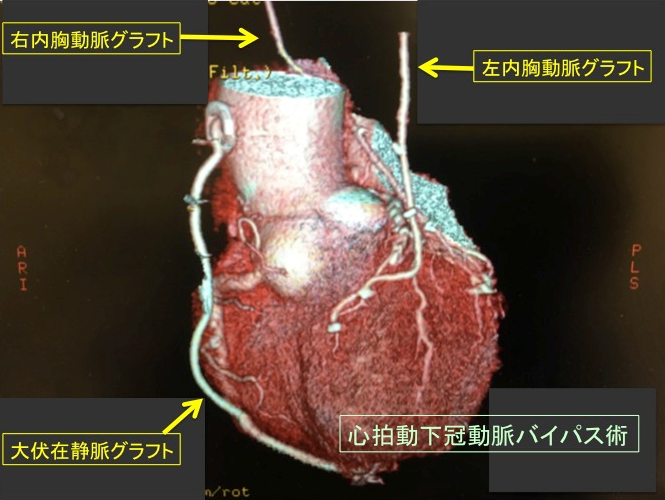

心臓の筋肉に酸素や栄養を供給している冠動脈が狭くなったり、閉塞したりすると、血流不足に陥り狭心症(虚血状態)や心筋梗塞(壊死状態)を発症します。主な症状は労作時もしくは安静時の胸痛発作です。狭心症では安静や薬の内服で症状が軽快しますが、心筋梗塞は血管が閉塞して胸痛が持続し、心臓の筋肉が障害(壊死)を受け動かなくなります。最悪の場合、死に至ります。原因は動脈硬化ですが、高血圧、高コレステロールをはじめとした脂質代謝異常、糖尿病、肥満、喫煙などがあると動脈硬化が進行しやすいとされています。 治療法として、薬物療法(冠拡張剤と抗血小板剤など)、カテーテル治療(PCI)、冠動脈バイパス術(CABG)などがあります。当院では、毎朝の心臓センター内でのカンファレンスで循環器内科医と心臓血管外科医が議論し治療方針を決めています。CABGは狭窄のある冠動脈に内胸動脈や静脈グラフト(下肢の大伏在静脈)などをつないで血流を増やします(図1、2)。従来は人工心肺装置を使用して心臓を止めて手術を行なっていましたが、当院では心臓を拍動させながらスタビライザーという器具を使用して冠動脈の動きを抑えてグラフトを吻合する「心拍動下冠動脈バイパス術」を行なっています(図1)。なお、人工心肺を使用する(on-pump、ONCAB)か、人工心肺を使用しない(off-pump、OPCAB)かは、各々の利点・欠点を考慮し、個々の患者さんに適した方法を選択します。

図1 スタビライザーを用いたOPCAB(左内胸動脈―左冠動脈前下行枝バイパス手術)とそのシェーマ (出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図2 冠動脈バイパス術後の造影CT画像

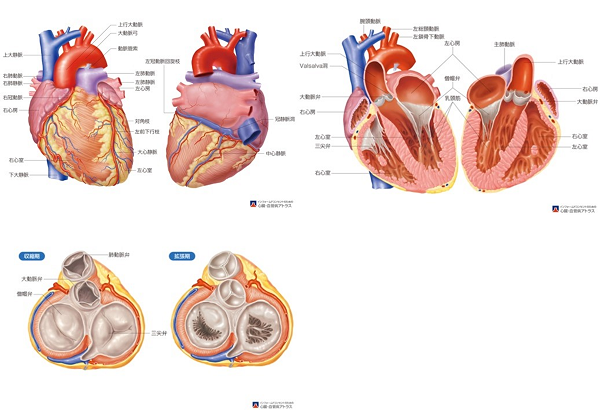

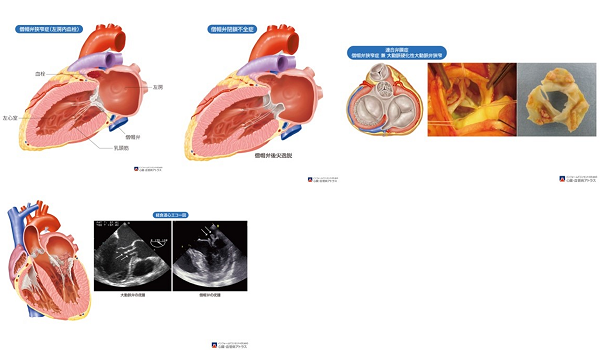

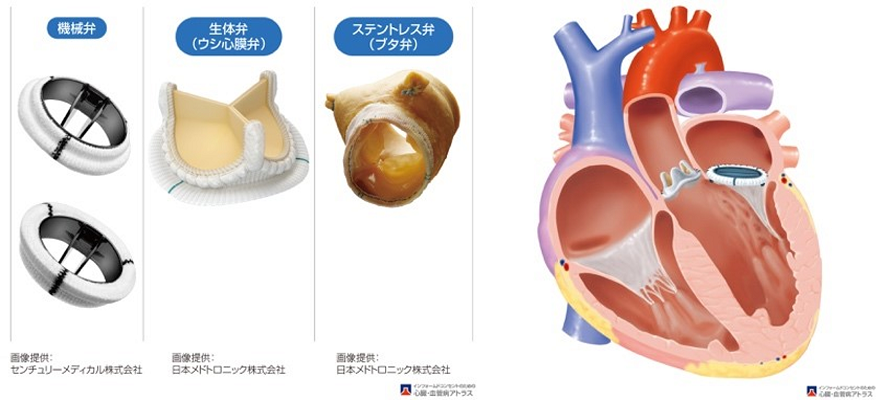

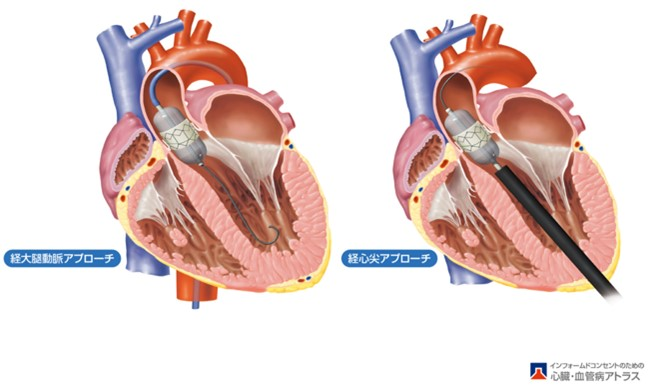

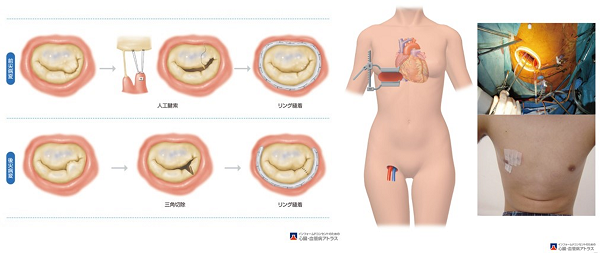

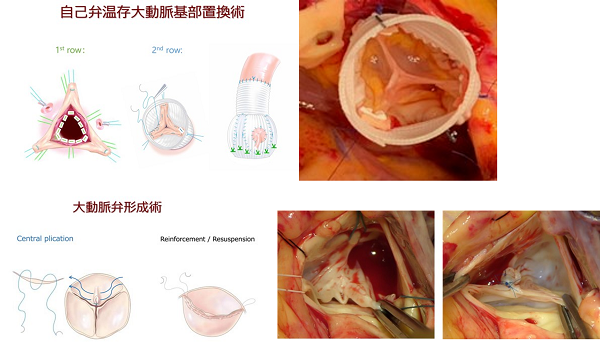

心臓には4つの弁があります(図3)。弁の異常には弁が硬くなって狭くなる「狭窄症」と、弁の閉まりが悪く血液が逆流する「閉鎖不全症(逆流症)」の2つがあります(図4)。共に、坂道や階段の昇りでの息切れなどの初期症状から始まり、ひどくなれば安静時の呼吸困難や全身浮腫などの重症心不全に発展します。また、特に閉鎖不全症では、全身感染とも言える「感染性心内膜炎」を発症する可能性があり、塞栓症や重症心不全の急激な悪化から治療に難渋する場合も少なくありません。 共に、狭窄および閉鎖不全のいずれにおいてにも内科的治療に限界があり、重症例を中心に外科治療の対象となります。狭窄症に対しては人工弁で置き換える手術(人工弁置換術)を行います(図5)。特に、高齢者の大動脈弁狭窄症が近年増加しており、現在、新設されたハイブリッド手術室での経カテーテル大動脈弁留置・置換術(TAVI/TVAR)の準備中です(図6)。一方、閉鎖不全症(逆流症)に対しては、僧帽弁、三尖弁、大動脈弁など自己弁を温存し修復する「弁形成術」を第一選択にしています(図7)。弁形成術は自己弁を使用するので、人工弁に比べて弁機能や長期耐久性の点で優れ、抗凝固薬(ワーファリン)も必要とせず患者さんには利点が多い手術である反面、高度な技術を要します。特に、大動脈弁形成術はより専門性の高い手技ですが、当院では大動脈弁形成術や自己弁温存基部置換術(図8)を含め、新しい領域である自己弁温存の弁形成術を積極的に進めています。また、低侵襲治療として小切開心臓手術(MICS)があり(図7)、新設された心臓血管外科専用手術室での新たな展開として、近々の実施に向け準備を進めています。

図3 心臓の内部構造(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図4 心臓弁膜症(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図5 人工弁(左:機械弁、右:生体弁)および人工弁置換術(大動脈弁:生体弁、僧帽弁:機械弁)(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図6 経カテーテル的大動脈弁留置・置換術(TAVI・TAVR)(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図7 僧帽弁形成術(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図8 大動脈弁形成術および自己弁温存大動脈基部置換術(術中写真は前任地での症例)

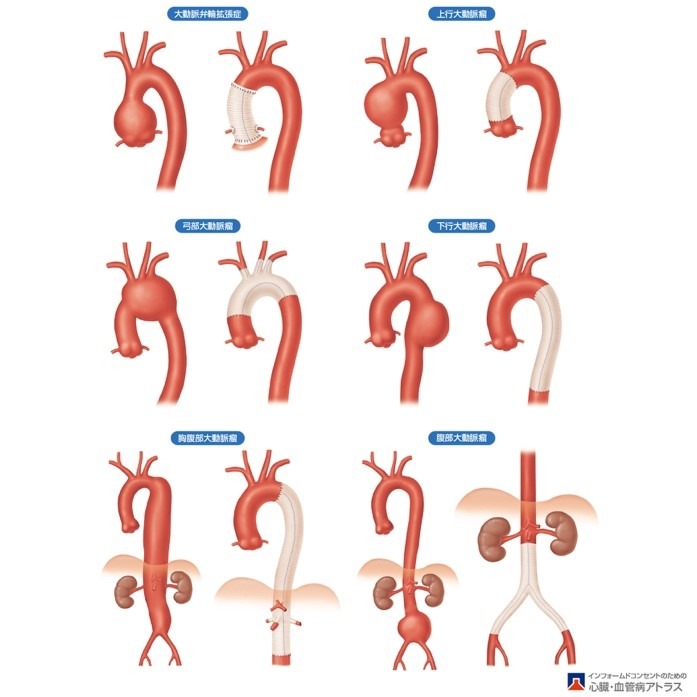

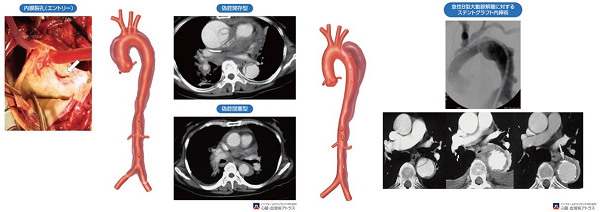

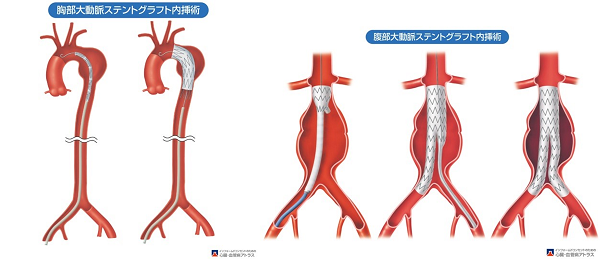

大動脈疾患として、大動脈瘤、大動脈解離、大動脈損傷、大動脈狭窄・閉塞などがありますが、前2者が主な疾患です。大動脈の直径が正常(胸部大動脈 3 cm、腹部大動脈 2.5 cm)の1.5倍を越えて拡大した場合に大動脈瘤と言います。部位によって胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤と呼びます。胸部大動脈瘤(図9)は更に部位別に、上行、弓部、下行大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤に分類されます。多くの場合、破裂するまでは無症状で(サイレントキラーと呼ばれます)、検診や他の疾患の検査で偶然発見される場合が多いです。主に動脈硬化(変性)が瘤発生の原因です。瘤の大きさ(胸部≧ 5.5〜6 cm、腹部≧ 5〜5.5 cm)、拡大速度(半年間の拡大≧5 mm)、形(破裂しやすい嚢状瘤は紡錘状瘤より早期に)などを考慮して手術適応を決めます。内科治療は拡大や破裂を予防する降圧治療のみで、「特効薬」は未だ開発されておらず、外科治療が唯一の根治的な治療であり、人工血管置換術(図9)もしくは低侵襲な経カテーテル的ステントグラフト内挿術(胸部:TEVAR、腹部:EVAR)からなります。他方、大動脈解離があり、突然の胸部・背部の痛みで発症し、内膜の裂孔(エントリー)から大動脈壁内に流入した血流により中膜レベルで縦方向に裂ける病態です(図10)。正常径の大動脈においても何の前触れもなく予期せずに発症し高い急性期死亡率を伴うため(サイレントキラー)、救命を目的としたより適切な初期治療を必要とします。治療は、A型であれば緊急人工血管置換術を、B型であれば保存的治療もしくは胸部ステントグラフト内挿術(TEVAR)を第一選択とし、迅速かつ適切な対応が望まれます(図11)。

図9 胸部・腹部大動脈瘤と人工血管置換術(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図10 大動脈解離:A型およびB型(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

図11 胸部・腹部ステントグラフト内挿術(TEVAR・EVAR)(出典 山科・近森・荻野監修 インフォームドコンセントのための心臓•血管病アトラス)

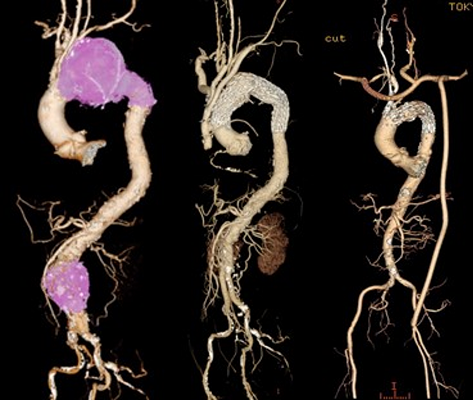

大動脈瘤・解離の低侵襲治療として、これまでの① 外科手術(人工血管置換術)に加え、金属ステント付き血管内挿型(折りたたみ)人工血管(ステントグラフトと呼ぶ)(図11)を用いた② 経カテーテル血管内治療があり、腹部大動脈の場合をEVAR(EndoVascular Aortic Repair)、胸部大動脈の場合をTEVAR (Thoracic EVAR)と呼ぶ。人工血管置換術とTEVAR/EVARの全国的な割合は、胸部では4割、腹部では6割が後者のTEVAR/EVARで増加傾向にあります。低侵襲性(体の負担が少ない)のため、特に高リスク症例や高齢者が良い適応となります。なお、解剖学的条件によりTEVAR/EVARが困難な場合には、予めバイパス手術(debranching)を先行後、TEVAR・EVARを実施する③ ハイブリッド治療で対応します(図12)。当院での特徴は、①から③の方法を、患者さんの状況に応じて実施します。また、9月に新設された最新のハイブリッド手術室で行うことで、より正確かつ安全な手技が可能となっています(写真3)。同様な手技による低侵襲治療法として、経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI/TAVR)があり、循環器内科と共同で実施に向け準備中です。

写真3 のハイブリッド手術室

図12 ハイブリッド大動脈治療(外科手術+ステントグラフト内挿術):前任地での経験

急性肺血栓塞栓症・慢性肺血栓塞栓症(CTEPH)および肺動脈肉腫に対する外科治療に対応可能な数少ない施設です。

図13 摘出標本

主に心房細動に対するMaze手術を実施。同時に左心耳クリップ閉鎖により、脳梗塞の発生を防止しています。その他、心臓センター不整脈科と共同の不整脈治療を実施しています。

単純違形(奇形)を中心に成人期先天性心疾患にも対応可能です。

内臓動脈疾患にも動脈瘤や動脈解離があります。大動脈瘤・解離ほど数は多くありませんが、破裂のリスクもあり、専門的治療(瘤切除・血行再建もしくは血管内治療)などを必要とします。また、末梢血管疾患には手足の動脈や静脈の病気が含まれます。前者の主なものが、動脈硬化により狭窄や閉塞を来し血液の流れが悪くなり、歩くと足の筋肉が痛くなったり(間欠性跛行)、最終的には壊死のため下肢の切断が必要になる閉塞性動脈硬化症(ASO)があります(最近では、動脈硬化性LEADと言います)。患者さんの状態にあわせ、静脈グラフトや人工血管を用いたバイパス手術、もしくは狭窄・閉塞した動脈をバルーン(風船)やステント(金属の管)を使って拡張させるカテーテル治療(PTA)を心臓センター循環器内科と協力して実施しています。他方、静脈の代表的疾患として「下肢静脈瘤」があり、その外科治療も実施しています。