Greetings

Kidney diseases include: 1) congenital (congenital) kidney diseases such as abnormalities of the kidney and urinary tract formation; 2) primary kidney diseases such as glomerulonephritis and nephrotic syndrome, which affect only the kidneys; 3) secondary kidney diseases caused by lifestyle-related diseases such as diabetes, high blood pressure, and obesity, or collagen diseases; and 4) kidney diseases that cause a decline in kidney function due to the treatment of cancer or cardiovascular disease. In addition to standard treatment, we also provide individualized treatment.

Our hospital's Nephrology Department is familiar with new treatments, participating in research projects on intractable kidney disorders and intractable vasculitis sponsored by the Ministry of Health, Labor and Welfare. We also conduct clinical trials to develop new treatments. Based on these findings, we strive to minimize the progression of kidney function decline by making early and accurate diagnoses of mild urinalysis abnormalities and initiating treatment. For patients who have lost kidney function, we offer hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplants as renal replacement therapies, and we are committed to providing medical care that supports patients as they aim to return to society.

Characteristics and Initiatives

- The Nephrology Department has outpatient services five times a week, and inpatient treatment is available at any time.

The Nephrology outpatient clinic is open every day on weekdays, but on Saturdays, there is a shift system, so it is only for first-time consultations and same-day consultations, and there are no regular outpatient clinics.10Approximately 100,000 yen a year is spent at the Nishi-Kaiyaki store.520Renal biopsies for primary and secondary kidney diseases (approximately 100,000 per year) are performed.100Hospitalization for examinations including (examples), hospitalization for treatment of nephritis, nephrotic syndrome, vasculitis, etc., hospitalization for examinations and education of chronic renal failure (annual40(Examples of infections and dialysis access creation and repair)150In addition to treating complications such as urinary tract infections and impaired renal function, we also accept patients admitted to the emergency department with complications such as urinary tract infections.

- We treat all kidney diseases and provide medical care optimized for each patient's condition.

We treat all nephrology diseases and proactively perform kidney biopsies to confirm diagnoses and select appropriate treatments. For congenital kidney diseases, we provide new drug treatments, primarily for polycystic kidney disease, and may also perform genetic testing whenever possible. For patients whose diagnosis and stage have been confirmed, we provide treatment in accordance with the clinical guidelines published by the Japanese Society of Nephrology. However, as clinical guidelines alone are not enough to provide individualized care, we provide treatment optimized for each individual patient.

- Kidney disease care instructor5A multidisciplinary team, including many doctors, works together to provide treatments that prevent kidney function decline and slow its progression.

For patients with conservative chronic renal failure who do not require dialysis, we provide not only dietary advice from registered dietitians and lifestyle advice from nurses, but also patient-centered team medical care that includes pharmacists, clinical laboratory technicians, physical therapists, and social workers.

- Renal replacement therapy includes hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplantation, and also treats various dialysis complications.

When kidney function is lost, patients must choose between renal replacement therapy (hemodialysis or peritoneal dialysis) or kidney transplantation in order to continue living a normal social life. The number of patients requiring renal replacement therapy is increasing year by year, and Kitano Hospital treats approximately 1,000 patients annually.50We have introduced dialysis to 100 patients. For patients who wish to undergo a kidney transplant, we perform living donor kidney transplants at Kitano Hospital.

- The Nephrology Department is responsible for all blood purification procedures within the hospital.

The Blood Purification Center (Dialysis Room) provides medical support for dialysis patients hospitalized in other departments in relation to their treatment and surgery,ICUorHCUWe also provide apheresis treatments such as blood purification, plasma exchange, hemophagocytosis, and ascites concentration for severely ill patients, as well as hematopoietic stem cell collection and concentration.

- The Department of Nephrology actively collaborates with local clinics and hospitals.

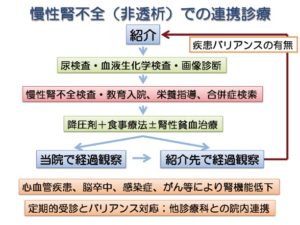

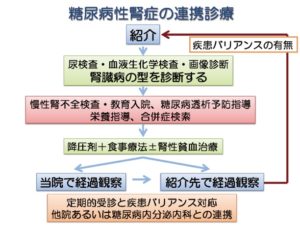

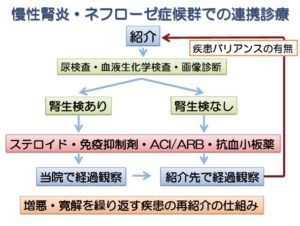

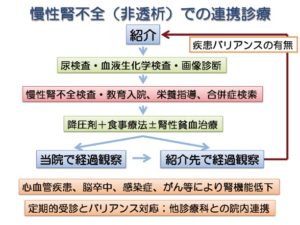

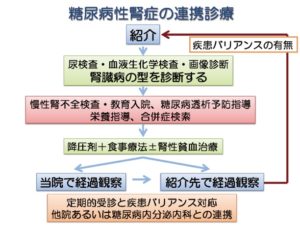

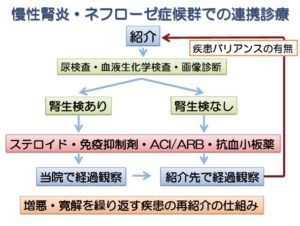

In patients with nephritis or nephrotic syndrome, who are in remission (a state in which the disease is not progressing despite treatment) with immunosuppressants or steroids and whose kidney function is stable, and in patients with secondary kidney disease caused by lifestyle-related diseases who are being treated by a local "family doctor" and who have declined kidney function, we provide collaborative medical care between nephrologists and non-specialists.2009It has been running since (2023Currently, about600(Number of patients participated) The program is being run under a "two-doctor system" led by the Regional Medical Liaison Center, which allows for smooth information sharing between nephrologists and non-specialists, and has shown that good treatment outcomes can be achieved even with fewer visits to Kitano Hospital.

- In addition to education and training, the Department of Nephrology is committed to cutting-edge treatments and research.

In addition to medical treatment, we provide education to early and late-stage residents and medical students, and also accept dialysis therapy staff for training sponsored by the Japan Kidney Foundation. We are an accredited educational facility for the Japanese Society of Nephrology, the Japanese Society for Dialysis Therapy, and the Japanese Society for Apheresis. We also have an environment in place to conduct clinical and basic research, including international joint clinical trials at our own facility or in collaboration with multiple facilities. Public research includes research on intractable diseases, research on intractable vasculitis, and research on intractable kidney diseases, as part of the Ministry of Health, Labor, and Welfare's Intractable Disease Policy Research Project, and research on intractable kidney diseases, as well as research on the Japan Agency for Medical Research and Development (AMED).AMEDWe also actively conduct clinical trials (including investigator-initiated clinical trials and corporate clinical trials; international collaborative trials) to develop new therapeutic agents or treatments.

- In nephrology, you can advance your career by taking your working style into consideration.

Kitano Hospital has a part-time full-time employee system (weekly3By utilizing this system, doctors can continue their careers as full-time employees even if full-time employment is difficult due to childbirth, childcare, or elderly care. The Department of Nephrology actively supports career advancement in consideration of the working style of doctors.

About treatment

Nephritis/Nephrotic syndrome

For patients who have been diagnosed with proteinuria or hematuria5A detailed examination, including a kidney biopsy, is performed during a 3-day hospitalization, and standard treatment established for each kidney disease is initiated. Treatment must be adjusted taking into account the patient's age and overall condition. Treatments that primarily involve steroids and immunosuppressants can cause side effects such as infections, high blood pressure, and elevated blood sugar. When starting treatment or when a recurrence occurs, there may be a need for a large number of medications.2~4Hospitalization is required for approximately one week.1~2With outpatient treatment about once a day, the medication is gradually reduced to the minimum necessary. In many cases, it is possible to continue working while continuing treatment. If the patient has been in long-term remission (a state in which the disease has become less active due to treatment),Local family doctorWe will move to collaborative medical treatment with a doctor, but we willrepeatedIn difficult cases where the medication cannot be reduced, treatment will be continued at our hospital.

vasculitis

Systemic vasculitis causes rapid decline in kidney function and severe damage to other organs. For such patients, we perform a kidney biopsy as soon as possible and begin remission induction therapy. As our department is a member of the above research group, we have ample experience in using steroids and immunosuppressants for vasculitis. After remission induction, remission maintenance therapy is continued on an outpatient basis.

Pre-dialysis chronic renal failure (non-dialysis stage)

Common symptoms of patients with impaired renal function include high blood pressure, edema, anemia, and osteoporosis. During chronic renal failure testing and educational hospitalization and outpatient care, dietary advice is provided by registered dietitians and lifestyle advice is provided by nurses in an effort to prevent the progression of impaired renal function. Once urine findings and renal function have stabilized, the patient will transition to collaborative medical care with their "family doctor," but if progressive renal function declines, further investigation into the cause will be carried out, and if necessary, renal replacement therapy (hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant) will be explained by a multidisciplinary team.

Renal replacement therapy at the blood purification center

At the Blood Purification Center (Dialysis Room), we provide team medical care with nurses and clinical engineers. For patients who have lost kidney function, we explain the options for dialysis therapy (hemodialysis or peritoneal dialysis) or kidney transplantation. In hemodialysis, we use vascular access (also called internal shunt).1nights2The procedure is completed during hospitalization. Peritoneal dialysis involves placing a peritoneal dialysis catheter (a procedure performed in the urology department).1(A period of hospitalization of approximately 1 week is required.) If a kidney transplant (living donor transplant) is selected, donor selection, including transplant compatibility testing, must begin before kidney function declines significantly, and this will be explained separately from dialysis therapy. For patients who have completed vascular access creation or peritoneal dialysis catheter placement,2You will be hospitalized for about a week, but if you are not prepared for either of these,1Hospitalization of more than one month is required. It is possible to work even during dialysis therapy, and we will introduce the most appropriate dialysis facility for returning to society. For peritoneal dialysis and kidney transplants, hospitalization of more than one month is required.1~2Treatment will be outpatient treatment approximately once a day.

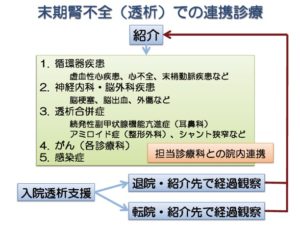

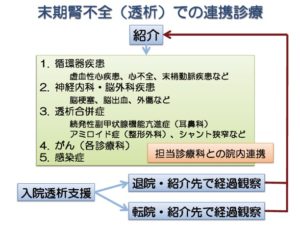

Complications in dialysis patients

Vascular access often leads to stenosis (narrowing of the blood vessel lumen) or blockage (blockage of the blood vessel). Even for patients undergoing dialysis at other facilities, we perform emergency repair surgery using a catheter. We provide team medical care with the Heart Center for myocardial infarction and valvular heart disease, the Neurological Center for stroke, the Orthopedics Department for amyloidosis, and the Heart Center, Dermatology, and Plastic Surgery for lower limb gangrene. We also provide cancer treatment in conjunction with the department in which the patient is treated, and for secondary hyperparathyroidism, surgery is performed in the Otolaryngology Department, with the Nephrology Department acting as the contact point.

Dealing with patients with sudden decline in kidney function

When a sudden decline in kidney function is discovered in a patient in the emergency room or hospitalized, the nephrology department will act as the primary specialist or will consult with other departments to determine whether dialysis therapy is appropriate and how it will be implemented. In cases related to surgery, dialysis therapy will also be performed in the intensive care unit together with clinical engineers.

Treatment results

- Outpatient treatment: Total number of outpatients: 23,836, total number of first-time patients: 834, number of referred patients: 306

- Actual number of patients with chronic kidney disease in the community: 620

- Ward treatment: 10th floor west - mixed ward with hematology department. Number of newly admitted patients: 659, average length of stay: 12.5 days

- 125 kidney biopsies, 40 chronic renal failure testing/educational hospitalizations, 60 vascular access creations, 90 shunt PTAs, 3 living donor kidney transplants

- Blood Purification Center: 49 patients started hemodialysis, 1 patient started peritoneal dialysis, 10,101 cases of hemodialysis, 55 cases of plasma exchange

Business performance (treatment performance, academic societies, publications, research activities, etc.)